5月例会は、烏帽子形城を訪れました。

この日の参加者は17名でした。

ここ数日は蒸し暑い日が続いていましたが、この日は涼しく過ごしやすい日となりました。

南海河内長野駅に集合して、出発です。

現地の説明は、河内長野市教育委員会の学芸員、島津さんと小谷さんにお願いしました。

担当は大原さんです。よろしくお願いします。

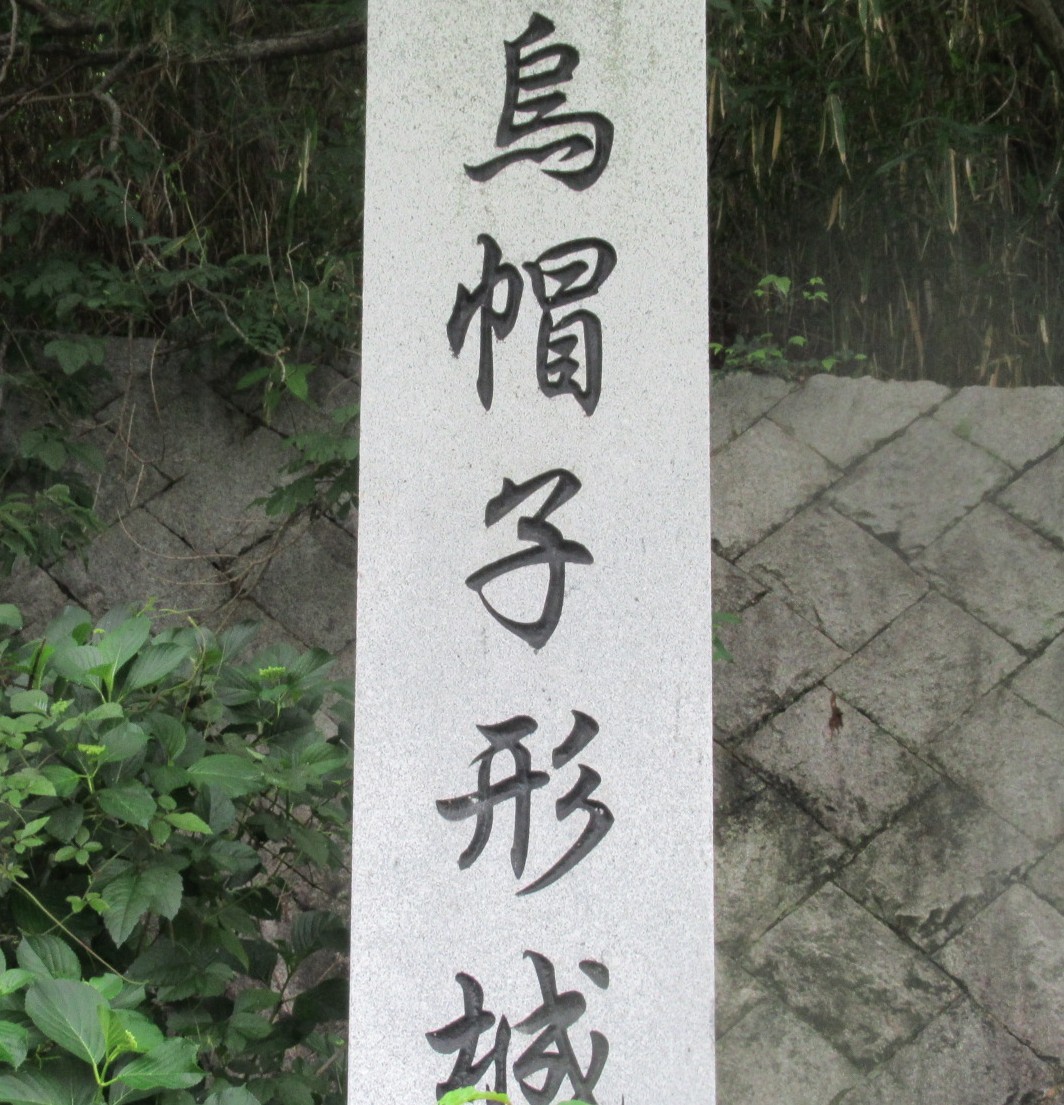

烏帽子形城は182mの山頂にあり、15世紀半ば~16世紀後半に築かれた山城です。

楠木正成の「楠木七城」伝承や平家物語に登場する「長野城」が相当するという説があるそうです。

2012年に国史跡になりました。

まずは、駅前から高野街道を歩いて烏帽子形城に向かいます

高野街道の面影が感じられていい雰囲気が残っています。

こういう場所を会員のみなさんと歩くのも楽しい時間です

目的地が見えてきました。矢印の所が城跡です。烏帽子の形に見えますでしょうか???

イエズス会に残されている記録によると、この周辺にはたくさんのキリシタンの方が住まわれていたそうです。

教会なども建っていたのかなぁ?と想像しながら歩きます

烏帽子形八幡神社の下まで来ました。

ここで学芸員さんから烏帽子形城の説明を聞きます。

高野街道をおさえ、河内と紀伊の境界でもあるこの場所が重要だったことがよく分かりました。

ここで、小雨が降ってきたので、昼食をここで済ませてから行くことにしました。

昼食後は、烏帽子形八幡神社の境内に向かいます。

本殿は1480年建立。重要文化財です。

烏帽子形城も八幡神社の境内の中にあったため、今日でも遺構が壊されず良好に残っているとのこと。

本当によかったです!

境内には楠木正成公が武運を祈願して植えたとされる巨木も...樹齢600年だとか...

烏帽子形公園に到着しました。

ここで、学芸員さんから烏帽子形城の歴史について説明してもらいました。

烏帽子形城は重要な位置にあったため、長期にわたり利用され続けたことがよく分かりました。

そして、いよいよ城内へと入って行きます。

入ってきた道がそのまま堀底道になっていてびっくりです!

「ここに門があったのでは...」と教えてもらいながら楽しく進みます。

堀底と土塁の上までは高低差10mほどあるそうです。

すごい迫力です。

ここには「堀内障壁」と呼ばれる起伏が設けられていて堀内の侵入者の移動を妨げる構造が見つかっているそうです。

現在は、埋め戻されています。実物を見たかったですねー

城の東側は2重の横堀と土塁が!しっかりと残っていました。

城好きのみなさんのテンションが上がるところです

あっ...ここにも大原さんが...すごく高低差がよく分かりますね!

上の曲輪から、先ほど通ってきた「堀内障壁」のあった辺りを見下ろします

おっと...またまた大原さんが...堀に

良好に残っている遺構です。

そのすごさが、伝わっていますでしょうか⁇

横堀も立派です。

「もう、この横堀絶望しかない...」と侵入者の気持ちになってる方も(笑)

上段の曲輪に到着しました。

当時は、頂上からは街道や周辺の山城、河内平野が一望できたのでしょうね

今日の眺望はイマイチでしたが、晴れていれば、あべのハルカスも見えるそうです。

上段の曲輪からは発掘調査で2棟の建物の礎石が見つかっているそうです。

多くの瓦も出土しているそうで、瓦葺の礎石建物があったようです。

そして、山を下りてきました。

下りてきてからもみなさん、学芸員さんに熱心に質問していました。

次に向かうのは、西代藩陣屋跡です。

烏帽子形城の北側に流れている天然の堀、石川を渡って地形の起伏を感じながら歩いて行きます。

住宅街の上り坂をどんどん登って、「お城よりこっちのほうが坂道きついな~」なんて言いながら

河岸段丘の縁に建っている陣屋跡を目指します。

西代藩陣屋跡に到着しました。

現在は河内長野市立長野小学校になっています。

江戸時代には1万石で本多家が陣屋を築かれていたとのこと。陣屋門を模した正門がありました

発掘調査で門の跡や、土塁が残っている場所を見学しました。

駅前に戻ってきました。

ここで、5月例会は終わりです。

私は、初めて烏帽子形を訪れましたが、駅から近く、高低差もそれほどなく簡単に登れて、遺構がしっかり残っている素晴らしい城だと思いました。

丁寧に説明していただき、沢山の質問に答えていただいた学芸員の島津さん、小谷さん、ありがとうございました。

烏帽子形城のことがよく理解できました。

担当の大原さん、ありがとうございました。

参加されたみなさん、お疲れ様でした。

ブログを読んでくださった会員以外の方、お城に興味のある方、

ぜひ、一緒にお城巡りをしましょう!

ホームページにあるお問い合わせフォームにお気軽にご連絡ください。

西mura