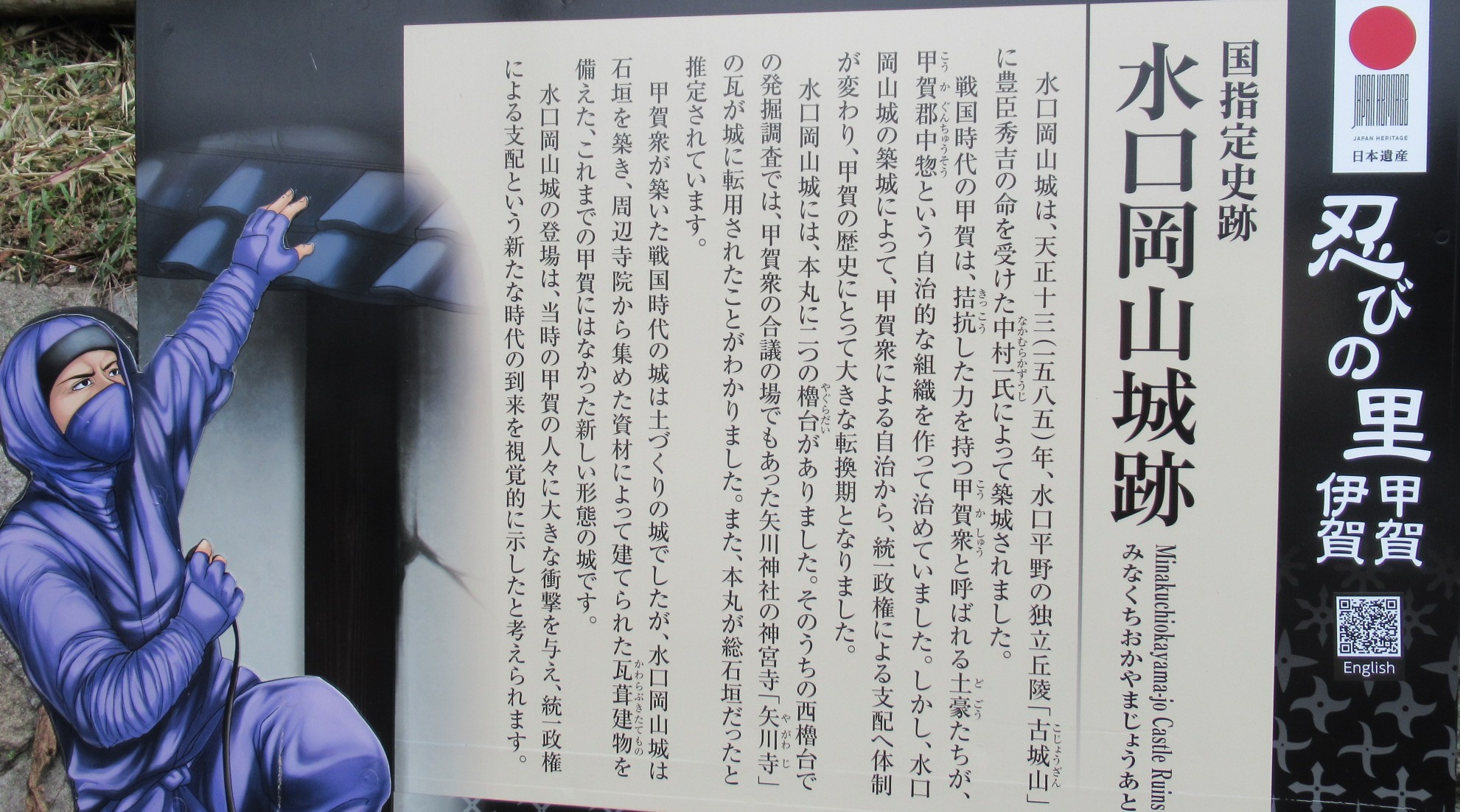

11月例会は、水口岡山城を訪れました。

参加者は23名。現地の説明は、甲賀市教育委員会歴史文化財課の伊藤さんにお願いしました。

当日は冬の訪れを感じる少し肌寒い1日となりました。

まず、近江鉄道の水口駅前に集合しました。

そこから水口岡山城のある「古城山」まで歩いて行きます。

登城口で説明を聞きます。

登って行くと、写真では分かりにくいのですが、大きな竪堀がありました

上の方まで続いており本丸と西の丸の間の竪堀になっています。

ここからは少し急な山道に入って行きます。

登って行くと、大手の桝形虎口がありました。

発掘調査では石垣が見つかっているとのことです。皆さん、学芸員さんの説明に聞き入ってます

当時はさぞかし立派な石垣で築かれた空間が広がっていたのでしょうね!

そして、二の丸と本丸の間の空堀に到着です。

かなり幅の広い空堀です。奥は土橋状になっています。

ここは水溜めの役割りがあったと考えられるとのことです。

なるほど!…教えていただかないと想像もつきませんでした💦

二の丸を見学

そして三の丸へやってきました。

写真では分かりずらいのですが、皆さんが覗き込んでいるのは平入り虎口の跡です。

発掘調査では石階段が見つかっているそうです。

三の丸の入口は大手のような桝形にするほどの防御性は必要はなかったということでしょうかね

三の丸(東側)からの眺めです。

鈴鹿峠が見えました。その向こうは尾張ですね

東側には出丸や竪堀、竪土塁などでしっかりと防御してあることを縄張り図でも確認しました

本丸北面に残る石垣です。

本丸周囲は総石垣造りになっていたそうですが、多くの石材が水口城を築くのに運ばれたそうです。

城下町から見えない側の北側に残っているのは意味があるのでしょうか⁇

そして本丸に到着しました。昼食をとります。

午後からは本丸櫓台跡から発掘調査で出土したものなどの説明を聞きます。

皆さん質問されていました。

ここは東櫓台跡です。

大溝城から運ばれたと考えられる軒瓦が出土しているそうです。

こちらは西櫓台跡です。

櫓台の石階段などが見つかっているそうです。

皆さん、発掘調査時の木の切り株の位置をもとに階段の位置を想像したりしています

西櫓台からの壮大な眺めです。

素晴らしい眺望でした!

眼下には街道もよく確認できます。当時の東海道からもお城がよく見えたのでしょうね

この場所にお城が建てられた意味がよく分かりました

竪堀を歩いて石垣を見に行きます

立派な石垣が残っていました。

石垣隅角部分の荒々しい感じの算木積みがいいですねぇ

そして水口岡山城を下りて行きます。

途中、銀杏の木が綺麗に色づいていました

ここはかつての山麓の大手桝形虎口があったとされる場所だそうです。

その後、内堀跡や西追手跡を見学しながら水口城に向かいます。

ここは「三筋町」と呼ばれる場所です。3本の道が見えますでしょうか?

もともとの城下町が宿場町へと変わっていった名残が感じられてとても良い場所ですね

旧東海道を歩き、しばし休憩

歌川広重の「東海道五拾三次 水口 名物干瓢」を見ながら思いを馳せます

そして水口城に到着。

ここからも水口岡山城がよく見えました

水口城の乾櫓台

下のほうは布積み、上のほうは落とし積みになっているのがよく分かりました。

ここにも水口岡山城から移された石が含まれているのでしょうか

そして水口城資料館を見学

水口城南駅で解散となりました。

学芸員の伊藤さん、長い時間、分かりやすい説明とたくさんの質問に丁寧に答えていただきありがとうございました。

水口岡山城と水口城のことがよく分かり、大変楽しい時間を過ごすことができました。

本当にありがとうございました。

参加された皆さまお疲れさまでした。

ブログを読んでくださった会員以外の方、お城が好きな方、興味がある方、ぜひ一緒にお城を巡りましょう。

ホームページのお問い合わせフォームにお気軽にご連絡ください。

西mura