蒸し暑さが少し和らぐ中、淀にて9月例会が行われました。

この日の参加者は34名でした。会員外の参加者も多く来られました。

(会員外の方の参加も大歓迎です!)

現地の説明は京都市埋蔵文化財研究所の学芸員の松永さんと中谷さんにお願いしました。

担当は林さんです。よろしくお願いします。

まずは京阪淀駅に集合して目的地の淀城に向かいます。

駅から歩いてすぐの淀城公園内に到着しました。

本丸石垣前で説明を聞きます。

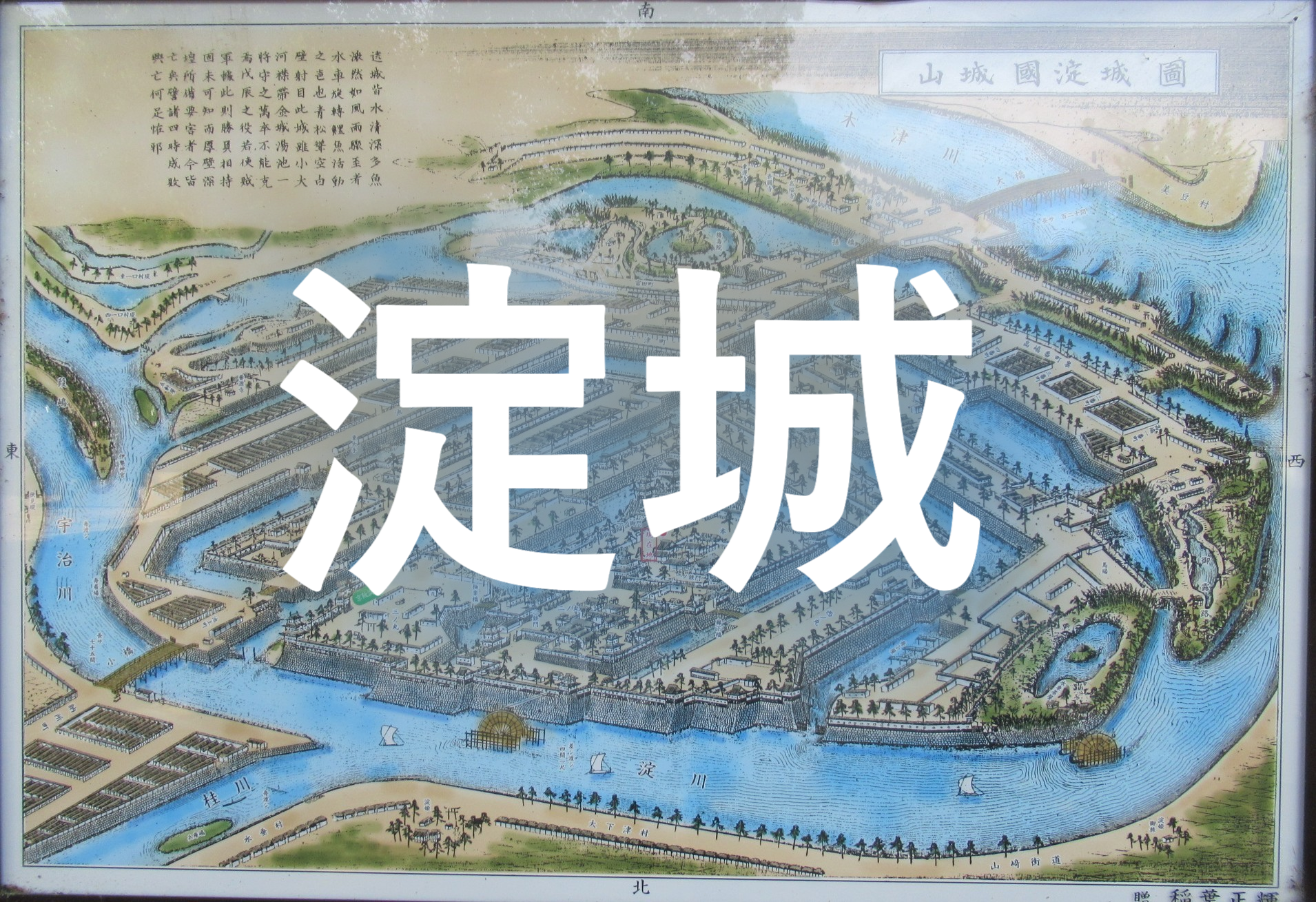

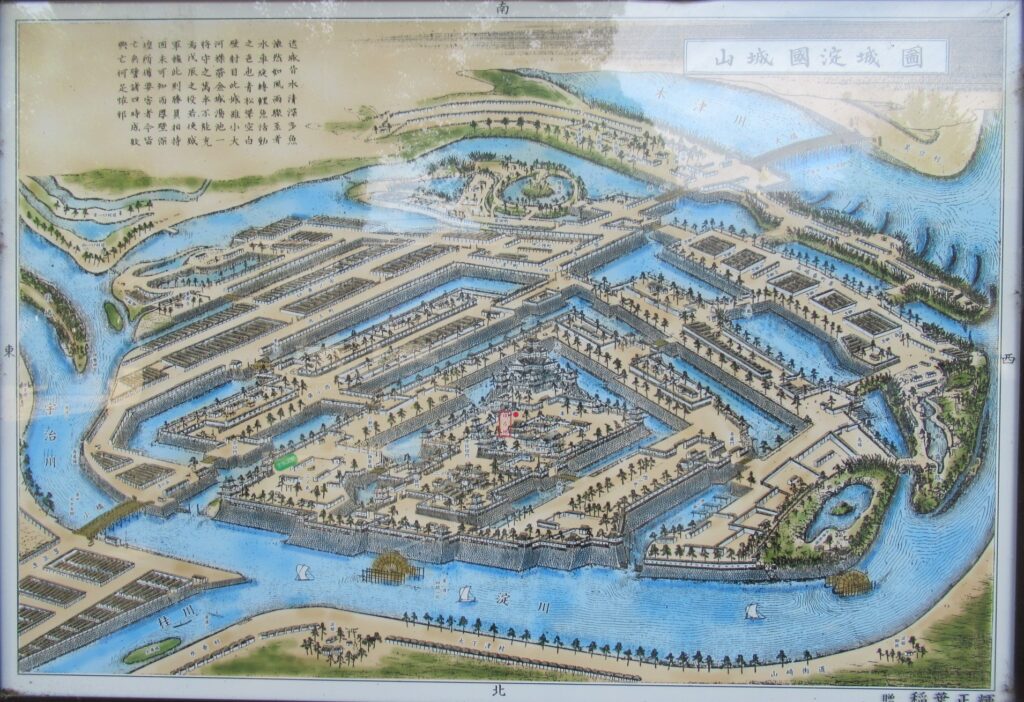

淀城は1623年に京都護衛の拠点として松平定綱によって築かれた城です。

桂川、宇治川、木津川の三川が合流し、東には巨椋池が広がる場所に位置し、

京街道も城下に取り込んだ水陸交通の要所でした。

かつてはこんな水城のような様相をしていたんですね

そして、天守台の方へ登って行きます。わくわくしますね~

天守台の石垣の矢穴の大きさに城好きの皆様は興味深々です…

伏見城から持ってきた石が使われているのでしょうか?

記憶に新しい6月例会で訪れたばかりの伏見城の矢穴に似ているでしょうか(*^^*)

こちらは天守台の穴蔵です。

残念ながら中には入れないようになっています…

11年前の例会で穴蔵の中に入った時の写真を中尾さんに見せてもらいました。

美しい石垣ですね―

天守台の石垣と内堀です。後ろに京阪の線路が通っています。

算木積みの美しさについつい見とれてしまいます

次に城の南面にやって来ました。

かつてはこの天守台の上に5重の天守と4つの櫓を多聞櫓でつないだ特異な天守が建っていたのかあ…

と想像を巡らせます。

さぞかし、立派な天守だったことでしょうね

次に東曲輪周辺を見学します。

この辺りは川に挟まれ洪水に悩まされた軟弱な地盤であったそうです。

それを補うための関西では珍しい工法で建物の基礎が造られていたことなどを解説してもらいます。

二の丸周辺を歩いて本丸の近くまで戻ってきました

学芸員さんによる発掘調査のお話などはなかなか聞くことのできない貴重な時間です。

その後、淀城公園内で昼食をとりました。

そして昼食休憩中に出会った地元の方の案内で天守台の刻印を案内してもらうことになりました。

よく見るとありますね―。 これは、島津家か? 前田家か?

さすが地元の方ですね!石垣にかかっている草やツルをはらうと、刻印ありました―

そして、お城の周りを歩きます

この辺りは江戸時代、宇治川や淀川に面して大水車がありました。

城内に川の水を汲み上げる役割を担っていたそうです。

唐人雁木旧跡がありました。

ここは朝鮮通信市使が上陸した船着き場の階段があった所とされているらしいです。

確かに道が傾斜になっていました。

かつてはそこに川が流れていて船着き場があったのか~と想像できます

そして次の目的地、淀古城に向かいます

ここが、淀古城跡の妙教寺です

中には入りませんが、ここが淀殿の産所とされる場所なのか~、と思いをはせます

そして桂川沿いの堤防に来ました

ここはかつて、多数の船が行き交い、荷揚げの港として大変賑わっていた場所だそうです

物資や人がたくさん往来している場面を思い浮べてみます♬

ここは淀小橋旧跡です

城の北側に面した宇治川にかけられた橋の跡で城と城下町への入口になっていたそうです

今日歩いてきたほとんどの場所はかつて川や堀であったことが痕跡を巡ることでよくわかりました

そして、京阪淀駅に戻ってきました。

ここで9月例会は終わりです。

分かりやすく説明していただいた松永さん、中谷さん、ありがとうございました。

淀城のこと、淀の町のかつての歴史を感じとることができて大変楽しい例会となりました。

担当の林さんありがとうございました。

参加者のみなさん、お疲れ様でした。

解散後、何人かは石清水八幡宮、樟葉台場の見学に行きました。

ブログを読んでくださった会員以外の方、

お城が好きな方、興味ある方、

ぜひ、一緒に巡りましょう

ホームページにあるお問い合わせフォームにお気軽にご連絡ください。

西mura